Dejé mis zapatos en Holbox

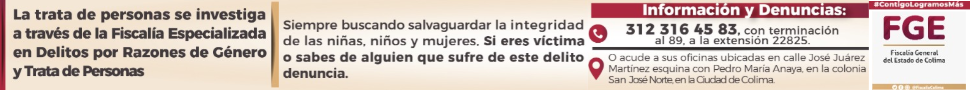

Puesta de sol en Holbox.

Salvador Velazco

A las nueve en punto

Domingo 05 de Septiembre de 2021 12:50 pm

+ -

Esta que lees, amable lector, es la última entrega de

la primera temporada de A las nueve en punto. Hace dos años exactamente,

el primer domingo de septiembre de 2019, inicié estas colaboraciones que hoy

llegan al número 50. Ha sido un gran placer para mí aparecer en este suplemento

un par de veces al mes para hablar de cine, viajes, ciudades y literatura, temas

que reflejan mis intereses, mis preferencias, mis afinidades. Escribir esta

columna ha sido como un largo viaje que no he realizado solo: me han acompañado

los lectores. A ellos va primero mi agradecimiento. Otra persona a quien debo

dar las gracias por el apoyo incondicional que me ha brindado en estos dos años

es Julio César Zamora, coordinador de Ágora, el procónsul como yo le

digo con afecto. Se tiene bien ganado este apodo no solo por su nombre que nos

remite a la Roma imperial, sino porque ha sido un gran dirigente del

suplemento.

Hoy que se cumplen estos dos años es un buen momento

para hacer una alto en el camino y tomar un poco de aire: escribir una columna

de manera continua, aunque sea un quehacer muy grato y placentero, es una tarea

ciertamente agotadora. El resultado de este esfuerzo pronto dará frutos: para

todos los lectores a quienes les gustan mis artículos les informo que he

decidido compilar todas las entregas de A las nueve en punto en un libro

que saldrá bajo el sello de Puertabierta Editores. Agradezco de antemano a los

responsables de esta editorial colimense que está cumpliendo 10 años de una

fructífera vida, Salvador Silva y Miguel Uribe, por hacer posible esta

publicación. Con todo, esta no es una despedida, pues mi plan es regresar más

adelante con una segunda temporada de la columna. Y también estaré atento al

llamado de Julio César por si hay algún número temático al que pudiera

contribuir.

Comencé esta columna hablando de una pequeña isla

ubicada en el mar Báltico, Fårö, la que se convirtió en el refugio, escenario y

última morada del célebre cineasta sueco Ingmar Bergman (1918-2007), quien

pasaba varios meses al año ahí, además de haberla convertido en el bello escenario

de varias de sus películas. Cuando tuve la oportunidad de visitarla en 2017 entendí el amor de Bergman por esta isla

de largos inviernos y cielos plomizos, playas pedregosas y solitarias, ya que

al llegar ahí te invade una sensación de gran paz y alivio. Termino esta

temporada de A las nueve en punto hablando de otra diminuta isla que

está situada al norte de la península de Yucatán, donde termina el golfo de

México y empieza el mar Caribe: Holbox. Al igual que Fårö para Ingmar Bergman, Holbox, esa suerte de

paraíso con su selva tropical, lagunas y manglares, fue para mí un amor a

primera vista. Al nombrarla evoco sus deslumbrantes playas de arena blanca y

aguas de jade, sus pequeñas olas esculpidas por el viento y desmoronadas por el

mar, sus gaviotas delineadas en el azul cobalto del cielo.

Hicimos un viaje por cielo, mar y tierra para

llegar a la isla. Salimos del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles rumbo a

Cancún en un vuelo que duró cinco horas. En Cancún ya nos estaba esperando

Martha, mi cuñada. Tomamos un taxi que después de un trayecto de dos horas nos

dejó en el Puerto de Chiquilá, lugar donde abordamos el ferry que nos

transportaría a la isla. Treinta minutos después desembarcamos en Holbox justo a

tiempo para contemplar la maravillosa puesta de sol. Nos asombraron esos últimos

fulgores sobre la línea del mar a lo lejos: el azul del cielo abrazando un hermoso

abanico de colores rojizos y ocres. En los días que estuvimos en Holbox el

crepúsculo fue nuestra parte favorita. Además, abandonarse de espaldas en la blanca

arena, recorrer la isla en bicicleta, comer esa exquisita pizza de langosta, visitar

por las noches la plaza principal, subirse a los carritos de golf, fueron otras

de las actividades que disfrutamos.

Una mañana me aparté del grupo familiar para

disfrutar a solas del mar. Era justo al mediodía cuando estuve solo por largo

rato en esas aguas de esmeralda. A mis espaldas el litoral de la isla se

recortaba como un espejismo y al frente se dibujaba la línea del suave azul del

cielo. Toda la malhadada pandemia quedó atrás como si hubiera sido tan solo una

pesadilla. Me sentí nuevamente libre después de tantos meses de confinamiento. Ese

mágico instante fue para mí como una suerte de renacimiento. Salí del mar, me

metí a bañar, me puse ropa limpia y zapatos para ir a comer al restaurante del

hotel. Me reuní nuevamente con la familia y me enteré del plan para esa tarde.

Mi cuñado Toño nos tenía reservado un yate (según creí entender) que nos daría

un tour por la Isla de la Pasión, un pequeño islote apartado de la civilización

con supuestas playas vírgenes; Yalahau, un manantial de aguas cristalinas, y otra

pequeña isla donde podríamos admirar bellos flamencos y el sublime crepúsculo, amén

del sabrosito ceviche que nos iban a preparar.

Al enterarme del tour que teníamos para esa

tarde, les dije a todos: “Por hoy no más agua para mí”, a lo que me respondió

Toño: “Para abordar el barco hay un muelle así que no habrá necesidad de

mojarse”. “Me parece perfecto”, le contesté. A las cinco de la tarde en punto

llegamos al lugar señalado para tomar la embarcación. Desde luego, no había tal

muelle, por lo que tuve que llevar los zapatos en las manos para caminar los 25

metros de mar que nos separaban del supuesto yate que, en realidad, no se

parecía nada al de Luis Miguel. Era poco más que una lancha de pescadores, pero

con un potente motor que al ir navegando por el mar dejaba entrar ráfagas de

agua por todas partes. Yo, más que intentar librarme de la mojadera, veía con

preocupación cómo se empapaban mis zapatos. No eran nuevos ni nada por el

estilo, pero les tenía cariño porque me habían acompañado fielmente por muchas

ciudades.

Terminado el recorrido, el capitán de nuestra

lancha se ofreció a llevarnos directamente a la playa que estaba frente a

nuestro hotel. Todos empezaron a saltar con alegría al mar que apenas si llegaba

a la cintura. Yo, sin pensarlo más, me puse los viejos zapatos y me lancé al

agua. Caminé esos cuantos pasos sintiendo que me pesaban los pies. Al llegar a

la playa, volteé para contemplar el horizonte por donde se había metido el sol

y luego fijé la mirada en los zapatos. Entonces recordé que los peregrinos dejaban

sus botas al final del camino de Santiago como una muestra de agradecimiento.

Por mi parte tenía mucho que agradecer, por lo que procedí a depositarlos en

las suaves arenas como una ofrenda a la isla. Así fue como dejé mis zapatos en

Holbox.

5.jpg)

.png)